|

这辈子被共产党“而已”了(散文)

◎

它 山

五十多年前照搬苏联文化建制,建立起重庆市群众艺术馆。随即举办重庆市第一次国画比赛,以市文化局名义主办,由群众艺术馆负责具体的筹备工作。我作为分管科室人员派出参与了此事。

参赛作品不少,花鸟、人物、山水等门类齐全。在这里我第一次见到江友樵的山水画,水墨淋漓,晓雾夕岚,江波浩淼,情深意远。但是他的画落选了,一幅用毛笔勾勒出学校生活场景的画当成山水画被选上了。

那时国画是被误解的,甚至是受岐视的。以“像”与“不像”的西画眼光来审视国画中物象的准确性,好比西医认为中医“望、闻、问、切”是不科学的迷信安慰,根本不是医术一样,认为国画以意为之的笔墨造型是不科学的,不是艺术。以科学性来审定艺术性,犹如以政治性决定艺术性一样的荒唐。以山水画脱离现实生活,不食人间烟火为由被否定。国画里的山还是山,水还是水,但不是摄影般的山和水,就不真实不现实了。有人认为戏曲演出用马鞭跑埸不真实,以致有的改良川戏就把真马牵上舞台去,拉了一台子屎尿的笑话出现。

那时我才疏学浅,对那些评议更无置啄余地,只凭直觉感到江友樵的画有一种说不清道不明的美感。事后多方打听,找到鲁租庙街口左手边他的住家,迳直造访。此君傲气实足,颇费周折,几番考问质疑后方肯开口,但话匣子一经打开,又只有他说的没有我说的了。

从他在四川大学读书,佘雪曼主持的美术研究会推选他当主席说起。后有齐白石推荐他到北京中央美院研究所,谈及他反对院长江丰把美院国画系改名为彩墨画系,以及遭冷遇叫他去跟李苦禅一起给学生放幻灯。他大讲中国画以笔墨点划为主,随类赋彩,国画的精神结构全在笔墨骨架之中。但在以西画素描为一切绘画基础的教学环境里,他感到格格不入,甚至达到了相互不可容忍的地步。院方叫他退职回家,他便欣然接受,领了退职费,即赴名山大川饱游饫览,搜尽奇峰打草稿去了。

后在老母催促下回到重庆,参与市美术公司组织的出口商品竹帘上作画,每作一幅有五分至一角钱报酬。当时有很多闲散国画家都以此为生,包括有工作单位的人也喜欢到这里找点“外水”。画竹帘浓墨重彩,要反覆涂抹,力求画上去,根本无法运笔调毫追求笔墨韵味及点划的力度节奏。他明知如此糟蹋圣贤,为了生活不得不屈就勉强为之。这与他对国画的抱负与追求向往背道而驰,同时他仍在坚持临习一些明清山水画,用四川夹江纸画画习字,吟诗作对。且待时来运转,再展宏图之志。

给我看的他十六岁时临清代四王山水的册页,令人吃惊。其笔墨老道,浓淡干湿,节律有序,真是少年气概,势不可挡。令我更为佩服的,他谈国画的根基是书法,书画同源。这在当时”论画以形似,见与儿童邻”

以画得像的幼稚观念下,是不易理解和接受的。而且他强调学国画必须从临摹古人开始,这是他固执的观点,也许正是他失之与时俱进的执着而导致命运蹇促不达。当然,坚守传统精神或应变潮流,从艺术的长远发展而言至少今天还不能定论孰是孰非,但他也决非食古不化之人,一概排外的遗老余绪。他饱读古文观止熟悉诗词歌赋外,其英语功夫也不一般,当着我,抑扬铿锵完整背诵了华盛顿就任美国笫一届总统的演说辞。对鲁迅、徐志摩、郭沫若以及胡风等也并不陌生。而且早年他是新民主义青年团员,还当过学校里的团委书记,应当算得上是个50年代初的新潮人物了。

随后一年之后,1957年毛泽东号召整风,鼓动向党和政府提意见,对文艺界实行“百家争呜、百花齐放”的方针。他积极主动,或可说是闻风而动找上门去牛角沱省美协鸣放,不外乎说了些对国画的观点与他自己的遭遇。反右时,美协在编的好几位被划为右派,至于外单位的,如谭遥在美协座谈会上鸣放后,则被追交到文化局划上右派。但是江没有供职单位,按照当年在党的领导下的各部门,只要一个电话就可以沟通的,在紧跟党的指示办事的风气下,或许就这样把他交到了街道办事处。当成有问题的分子又交给地段上,由那些妇女婆婆组成的群众专政大军监督管制。尽管那些人更搞不清啥是右派,反正他有问题,就把他跟常年管制的地、富、反、坏一样看待。随着不断的各种政治运动到来,他都是被抓出来批斗的对象,给地段上长期提供了搞阶级斗争不可或缺的活教材。

在以阶级斗争为纲的岁月里,亲朋故旧早己避而远之,孤儿寡母二人相依为命,凄凄苦苦住在父辈留下的旧居里,几乎无人敢上门往来。只有那时各单位不断制造出来的各类分子,常常被集中到一处示众,被所谓的革命群众强迫低头批斗时,他们睥睨相视暗暗交换着痛苦与无奈的眼神。“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”呢?在多次被斗之中,他结识了这些新朋友。他说,这些朋友是护着他从那荒诞岁月的大风大浪里泅到岸边苟全性命的恩人。除了生活上时有点滴周济外,还帮助他这个因脱离工作单位多年孤陋寡闻的人,弄明白那些政治运动的来龙去脉和阴阳怪气的政治术语名词,指点他怎样趋利避害君子不吃眼前亏等等,他深深地感谢着这些难友。

其中朱谦是重庆医科大学的学生,爱好文学,在校组织过诗社。以法治国家必须依法办事的言论,被划为右派学生送去劳教。后因所谓的“自然灾害”,劳改队也缺粮了,才被送回家来,仍受地段上的监管。难友们常常不约而同聚会在朱家互道衷肠,相濡以沫。这些人多半是学美术搞音乐的,对传统文化都有兴趣的文化人。他们时有诗词吟咏,惺惺相惜,聊以自慰。

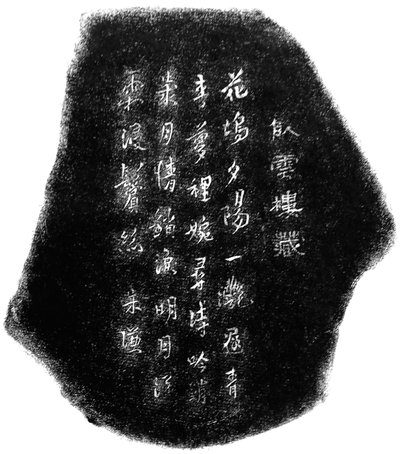

而朱与江的情谊尤笃,江把家藏的歙砚一方赠予。朱曾撰诗一首,自书并铭刻于砚石背底;“花坞夕阳一滟迟,青春梦里婉寻诗;吟销岁月情锁泪,明月流霜浸鬓丝。”这是挣扎中的青春呼唤,怨而不怒的情怀。但是,这位才气横溢,与江精神上十分相通的难友,因不堪忍受无休无止的批斗,悲愤厌世自杀,过早结束了年青的生命。此时,他不禁哽咽良久,一只脏兮兮的手不断擦拭着浮肿的双眼。

他本是专心绘事,一心只读圣贤书,对新社会毫无威胁的一介书生,而且不谙世事,甚至是个还弄不清那些政治高帽子是什么意义的人,却把他当作随时可能兴风作浪危险的阶级敌人斗来斗去。可笑的是十多年里,他不明不白地戴过右派分子、三反分子、右倾机会主义分子、黑帮基础分子、反革命分子、修正主义分子等等帽子。

他推一下鼻梁上沉重的眼镜架,歉歉然地说道:

哎,只有走资派的帽子我还没有戴过。用阿Q被追问同党时回答官府的话说,那只是”

他们没有来叫我”

嘛。是地段上没有叫他还是走资派没有喊他,不过比起阿Q来,他有过之而无不及。阿Q只经过一次拷问,划过一次圈,便押上刑场了事,而他却历经过无数次拷问、批斗、划圈,写无数次检查交代都未曾了结。

每次新的运动来了,要抓什么敌人他就是什么敌人。他成为毛氏政治运动中必不可少的按需涂抹推出来的稻草人,本意在借他这个反面教员恐吓麻雀,但他却被一群乌鸦撕咬得肝肠寸断,遍体鳞伤。

也曾几次动念自杀,想跟着朱谦老弟去另一个世界里吟诗论画,但面对高堂老母,躲在屋角不禁掩面而泣,独自流泪。几次翻检出来准备自杀的工具,只好悄悄地又归还到原处。

他究竟犯了什么法,有什么罪?受这样的惩罚与批斗呢?直至1980年曾经在一起座谈鸣放的汪子美、吕琳、岑学恭、高龙生、杨鸿坤、宋克君、谭遥等美术界的右派,都己先后按中央文件”改正”了,但是对他却无人问津。

他主动找到街道办事处询问自已究竟判有何罪?是不是右派分子?办事处说找不到他当右派的依据,无啥可改。又问到地段上去,更说得玄乎,那是政诒运动嘛,“群众”说你是啥子就是啥子。而今党和政府说你不是啥子那也就不是啥子了嘛,还不明白吗?

在另册20多年受尽磨折,还找不着哪家衙门为自己申述昭雪。我想起《重庆日报》记者张天授,抗美援朝时期得奖歌曲《刚刚摘下的苹果》的词作者。当了右派在长寿农场劳动改造23年后,调回报社准备“改正”

,也找不到划成右派的根据。说是没有划他为右派,当时只是批判而已。但是降级处分送劳改的事实只能表明当年草菅人命的荒唐,好在报社认账,由党委重新作出两个决定:一个是给他补载上右派分子帽子的决定,再一个是为他改正右派摘掉帽子的决定。

我建议,找美协、街道办事处如法泡制如何?他喟然长叹。详细叙述他前前后后去过美协多次,他们不理不睬,说你不是美协的人,当时只当你是个业余美术爱好者,参加座谈会我们也没有喊你来,至于重庆日报刊登过你的发言,那是记者写的嘛。至于说把你交到街道办事处理,我们没有人这样干过,你是不是找错了衙门呵?

后来苦苦恳请办事处,那阵还叫做街革委。也是推诿不理,总说是无案可查,又经过多次访问。后来才有人答应调查一下再说。一年多后有一位户籍对他说,从来没有把他当作右派分子交给地段上监管的事,连被批斗过几十上百次的事实都一概否认,说那是群众运动,不是他们搞的嘛。那是哪个搞的呐?对方不予回答。只说当时是安排他到地段上参加“政治学习而己”

,而且说,这是有根据的,是唯一有记录可查的。他强忍着愤怒,摇头不止,好久才平静下来,他说:我这辈子,就被这些龟儿子共产党这样“而已”了?

随后谈及那些年地段上不准有人与他接触,凡有人前去找他的,都会受到没完没了的盘查。虽说没有明令禁止他画画写字,但这无疑是在剥夺他教人画画的权利,没有一个人敢前去拜师学艺。母子二人生活无着,后来地段上才安排他在煤店里以手工捶打蜂窝煤为生,养活年老的母亲与自己。由于他深度近枧,在上下天地漆黑一片的煤店里他常常捶打不到点子上,不是歪打铁模,就常打到自已的手上。时日久了才能凭感觉完成任务,却比别人付出更多的时间与汗水。

他说,在煤店里的日子过得黑,每天下来浑身都黑了,只有眼珠和牙齿还有点白,第一次回到家里,母亲抱着比自已高出一头的儿子泪流不止。不过他说;最黑暗的日子还是文化大革命,不分白天黑夜他被外借到许多地方去,被糊里糊涂推来搡去,莫明其妙地被押去这条街那个巷里头轮流批斗。有人见他双眼迷糊垂头丧气像在打瞌睡,便用水壶从头顶上淋水。要他打起精神来接受革命群众对他的批判斗争。更有恶作剧者把辣椒粉投入壶中,他不断揉拭双眼,加重了辣椒的侵害。以致视力损伤极大,几近失明。此后他在书画作品上便落款自署“瞎画师”,自称“瞀翁”。

这次探访,是在我们相识之后的23个年头,亦如当年他说的最多。除互道沦桑,一言难尽外。对于刚刚流放归来的我,对他这段屈辱的遭遇,不仅感到意外吃惊,而深感我们这一代人在劫难逃的宿命和无奈。

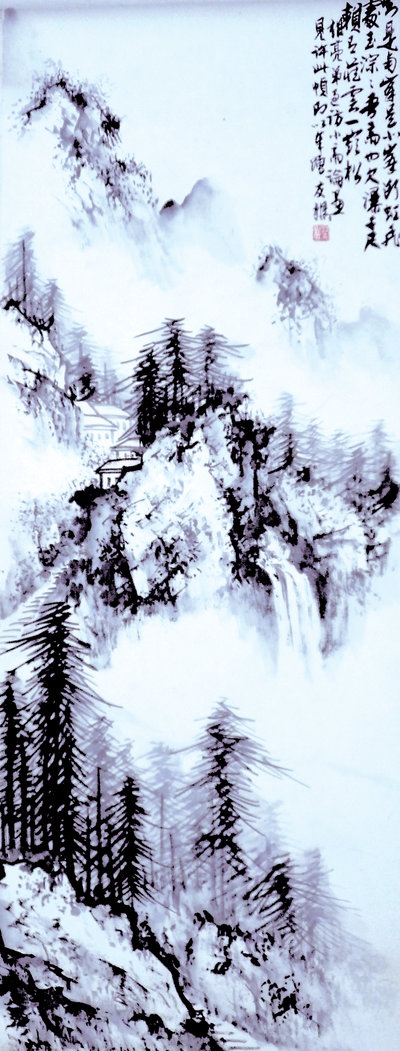

临别时他取下挂在墙上笔墨犹湿的山水画挚意赠予,并当即题诗“知是南峰是北峰,断虹飞处玉淙淙;吾斋也欠瀑千尺,赖有藏云一岭松。”附记:“维亮弟过访小斋论画见许此帧即以奉赠友樵”。其画境意蕴,恰如他淡然叙述那段生活遭遇时,不激不慢娓娓道来,而他傲视风云的内心里却有阵阵松涛。历经如此磨难,尚能坚守业道实实令人敬佩。故友盛情难却,岂可笑纳而是受宠若惊地恭敬收下,收藏至今。

当市文联邀约商量成立书法学会之事,许多人余悸未消,顾虑重重。而他甚为欣喜,对书法艺术的继承恢复态度坚决,毫无犹豫迟疑。积极联系书界人士,为后来重庆书法家协会的建立做了一些鲜为人知的工作。从此他临池不辍,日课不绝。

可幸的是他在年近花甲与一位女士喜结良缘,相亲相爱,几乎寸步不离,过上了一段幸福的日子。不久夫妻结伴去北碚探访亲友,手挽手信步于公路上,突然一声开山炮响,横飞一块片石砸在夫人的头上,他紧紧抱住血淋淋的头颅,呼天抡地嚎啕痛哭,千呼万唤死在他怀里的夫人的名字,遗恨紧闭的双眼无法睁开再看上他一眼。苍天无言,情何以堪?

后经朋友举荐,他被安排到文史馆任馆员,有了工资,有了住房,与老母生活在一起,总算命运再次眷顾得以正常的生活。而他也十分振奋,想在书画艺术上有所作为。我顺势鼓动他儿句,莫负少年壮志,为中国画在继承传统笔墨精华之上拓展新图。他低下头来指着皮泡睑肿的双眼喟叹不己,大有“刘郎已恨蓬山远,更隔蓬山一万重”之憾。

由于视力下降,无法掌握意度空间,只能凭感觉应对书法二维平面的操控,所以他更着力于书法创作。这时他的书法面貌很有变化,早年他临习赵字甚勤,规范雅正,但无宛丽之姿。这与其在艰难困苦中抗争的个性磨砺有关,耿介孤傲而锋芒毕露,铁画如戟,气势雄强。或许由于他的视力衰退仅凭感觉在写字,又生怕落墨不上纸,力求力透纸背所致的墨象森森的不期然而然的结果。

他积极热心地参与市书协的活动,2000年市书协出版的重庆市书法家作品集,在解放碑新华书店由几位老书家签名售书,他位列其中。不幸的是当天回到家中便病倒了,第二天书协工作人员到他家发现,母子二人都瘫困在床上不能起来开门,工作人员只好破门而入。

随即住院治疗,但久病不愈。医药费报销有限,个人无力为继。只好求人打通关节,转到有国家补贴的金紫山精神病医院住下,开后门去当个精神病患者。当我去探望时,正抱着他少年时画的那本山水册页泪流满面,饱含壮志难酬的辛酸与悲凉,我俩相对无言。

后来听到他去世的消息,就死在精神病院。赍志以殁,叹其生不逢时,才命相负。冥冥中的命运为何如此诡谲无情,对一个才华崭露而矢志不渝的探求者作出了无情的调侃与捉弄。究竟是他,还是命运在发疯呵?

2011年清明

2013年改定

《自由写作》首发

回到开端

|