|

从向日葵到葵花籽(随笔)

——艺术作品的社会文化逻辑

◎

吴祚来

一、

梦是不是有生活逻辑?梦是不遵守我们日常生活逻辑的,它是变形的或者说无理性的,它拼凑了我们日常生活的景象,但似乎又在按生活逻辑演绎,它总在自行编故事,那么梦乡是另一个故乡或村落?

艾未未说,不要寻找艺术作品中的故事或理由,艺术有时就是为了摆脱无聊的另一种无聊。为什么艾未未有这样的无聊,而别人有那样的无聊,我们能不能做这样的无聊研究来分析呢?一个人的无聊反映一个人的精神病征,这种精神病征不是医学层面上的,而是文化层面看的,艺术的存在是人类文化精神病征的表现与体现。

我写过一篇《从父亲到母亲》的长篇画评,罗中立三十年前一幅油画《父亲》,使中国人有了一座国家或人民的形象丰碑,它不是无聊,而是悲剧与苦难的结晶,但悲剧与苦难的背后,是不是有着一种超级的无聊的存在?而油画《母亲》,则是中国社会科学院农村发展中心的于建嵘教授非专业性的艺术作品,严格来说是行为艺术作品,它是一种行为而非严格意义上的“艺术”,这幅油画也不是无聊,而是由于苦难与悲剧。悲剧背后,也有着超级的无聊在造恶。于建嵘的无力感,使他改变了发言的方式,他的话语在空中飘荡一会儿,他不知道是否真的影响了社会,使社会得到一些良性的改变。他改用油画的方式,想将他眼中的苦难凝固起来,成为一座碑,让苦难成为一种纪念,纪念这个充满无聊而又丰富多变的时代。

我们看看这个时代所有天价的艺术家作品,几乎都是以无聊的形象出现,直接用无聊来对抗无聊,或纪录无聊或反映无聊或共享无聊。无论是丑化毛形象,还是张着大口的哗笑男人,还是穿军装的文革小将,充斥着的是色彩杂乱而丰富美妙的无聊。无聊得令人惊奇惊叹不可思议,甚至反映了时代的无聊精神风貌,就成了艺术作品,就成了有影响力或市场价值的艺术作品。

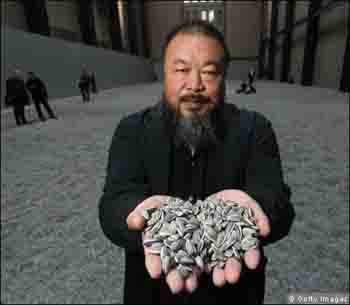

这一次艾未未玩大了,造了一亿颗瓷葵花籽,被作为最新装置在伦敦泰特现代美术馆(Tate Modern)的涡轮大厅展出。展出的葵花籽铺满了1,000平方米的展厅,葵花籽铺地厚达10厘米,总重约为150吨。这些葵花籽初看似乎一模一样,但其实都是精工细作,由中国景德镇1,600名工匠利用传统技术精心制成。

艾未未称,他对将古代工艺和传统糅合进当代艺术的关注,激发了自己创作“葵花籽”这件作品他还是认为,这仅仅是无聊,而并不想表达什么,无聊玩大了,就惊世骇俗,就成为年度艺术事件,甚至成为艺术史上的事件。

为什么选择葵花籽不是黑芝麻白芝麻或南瓜子西瓜籽?答案是,葵花籽更“艺术”,葵花籽使人想起葵花,还使人想起那种嗑瓜子时的特有的芳香,还有那种牙齿嗑触瓜子时,带来的快感。而葵花籽黑白相间,与传统中国文化有某种契合,一头大一头小,也小巧得恰到好处。还有,葵花籽在葵花盘中,那种神奇的排列,如果没有超常的智慧,不可能形成如此完美的排列组合。还有,葵花籽像不像,一粒粒子弹呢?所以它更具艺术意义上的杀伤力。

《英国金融时报》2010-10-14发表彼得•阿斯普登

报道,有点政治引申,他在文章中说:他挑选葵花籽作为主题,是因为葵花籽在中国是最常见的街头零食,还因为在文化大革命期间葵花籽曾用作宣传形象——领袖毛泽东被比作太阳,群众被比作向日葵,而向日葵永远向着太阳。

最早的《东方红》歌舞史诗,东方红太阳升,中国出了个毛泽东,歌声轰然响起之后,就出现大量的向日葵布满舞台,向日葵由几十名女舞蹈演员手执扇面组成,双手各执一扇,组合成一朵向日葵,这种方式在文革中从学校到工厂,自城市到乡村,无不如此演绎,甚至村庄田头都能如此演练表现。还有就是,向日葵图案更多的出现在文革时的毛泽东像章上,毛形象作为太阳,而向日葵竟相向他开放,以烘托他的太阳地位。向日葵在这里,充当了造神造太阳的文化符号。而每一个演员,每一个中国人,都自觉地成为向日葵,从共产党像太阳,转换到毛主席是太阳,政党与领袖的神圣地位发生了位移,这种位移是不知不觉的发生的,在文化领域到政治领域,都同时发生着不知不觉的位移。但向日葵,却总是向着人们心中的太阳绽发。

中华民族自古没有形成普通意义上的太阳崇拜或太阳神崇拜,到了现代社会,却神奇地出现一次太阳崇拜,将政党、领袖与太阳形象一体化,而人民大众充当了葵花的角色。

这些向日葵是没有个性与原创的,只是用扇面或塑料花制作而成,千篇一律,金黄眩目却难以给人们美感,它制造的只是极其浓烈的气氛,甚至有一种宗教情绪渲染其中。它表现的不是向日葵,而是为了烘托太阳,说穿了,它只有花边的作用,更多的时候,也是当成花边在使用着。所有的演员或人民,都成为政治的花边,造神运动通过文化与艺术方式,深入人心,创造了无可比拟的精神文化力量。

二、

文革结束了,向日葵作为艺术形象符号,也一度消亡了。

向日葵作为文化现象,消亡了,葵花籽却更多的被生产出来,甚至一些批发炒货点,葵花籽是用大型水泥搅拌机作业炒作出来的,其卫生状况可想而知,人们嗑瓜子看电视,成为新的生活方式。

我们看到一些画家绘画作品中,还是会出现一些作为风景的向日葵,或与美丽的女性形象映衬,或是村庄田园生活的景致,它不再成为某种政治符号,人们看到向日葵,不会联想到它歌颂太阳或精神领域的太阳。

在新的时代里,向日葵成为风景的一部分,葵花籽成为休闲生活的一部分。

但是,现代艺术领域,二个有影响力的艺术家使向日葵与葵花籽有了某种新的象征或隐喻,一个是许江,中国美术学院院长,著名画家,另一个是艾未未,著名艺术家。他们二人的政治背景或文化背景,有某种相同或迥然异趣(艾未未是著名诗人艾青的儿子,而许江,则是上届总书记江泽民的外甥),但他们的艺术作品,却使向日葵进入后向日葵时代。

他们的向日葵或葵花籽,不再具精神意义或准宗教价值,他们在收获过去的果实,或向日葵到了收获与衰败的时节。

许江的向日葵,会使你想起传统中国画中的残荷败柳,生命在颓败中体现某种伤感,向日葵这他的笔下不是庄稼,却又是庄稼,我们没有看到收获庄稼的人们,显然,这片向日葵不是用来生活的,而是用于艺术的。从许江的经历看,他经历过文革,完全懂得向日葵的精神意义或文化病征,现在,在他笔下,向日葵完全颓败了,葵盘里多了无数沉甸甸的葵花籽,而整个画面气息,有着某种萧条,某种失意,或者某种无奈与悲叹。花开的季节、追逐太阳的日子结束了,那炽热的爱与向往成为昔日之梦,向日葵沉甸垂老之时,面向的不再是太阳,而是大地。

许江笔下的向日葵成为回忆者,在追忆似水年华,它们已是一群老杆子了,瑟缩着勉强站立或垂首而立于生命的尽头。没有阳光感,也没有收获感。收获季节应该是喜庆的,许江笔下不愿意有,也不应该有。

许江的向日葵不是生产在庄稼地里,而是生产在时代的季节里。

向日葵衰老了,还是太阳衰老了?向日葵死了,还是太阳死了?许江希望终结向日葵在春天与夏天的美丽神话,用秋意萧杀,让向日葵们彻底败落,成为只有败落与枯叶的风景。

艾未未站在许江的后面,笑了,艾未未笑得令许江手足无措,因为许江是严肃的,认真的,但艾未未却是以无聊的面目出现。

艾未未不画向日葵,更不画败落的向日葵,他只要收获葵花籽,他认为,花与败落的花,都不是真实的,只有葵花籽,是真实的,无论你如何开花,如何风景,你的籽在在哪儿?最终结果是什么,结果决定过程。

一头粗点儿一头细点儿、有点黑有点白的葵花籽,极具魅力,艾未未先是做了一点,放在工作室,或装在瓶子里,放在会客桌子上,人们会忍不住想去抓上一把吃起来,当发现是艺术品时,则有人拿走几粒,用以收藏或纪念。而这次赴英国展览,艾未未制作了一亿粒葵花籽,惊世骇俗地向世界展示中国人的创造与想象力。

向日葵败落了,向日葵结籽了,但结出来的是,与葵花籽一样的陶艺作品。是的,那是景德镇工人们手工打造出来的,按艾未未的艺术意志制作的葵花籽。它是冰冷的,不可食用的,不可种植的种子。

向日葵的神话,在艾未未这里终结了。

艺术没有逻辑,而大地上的向日葵是自然意志的结晶,是自然逻辑的结果,自然界中的向日葵,有其逻辑,社会文化中的向日葵,也有其逻辑,如同你逃脱不了命运,艺术作品,你亦不可能逃脱逻辑。

梦是一种释放,使个体的意识能量,通过形象意境转换,得以消解,做梦的过程是化解与体验的过程,梦因此是生活的一部分,也是个人创造的一部分。

艺术作品一样,它释放某种焦虑,某种精神抑郁,制造葵花籽时,艾未未体验的并不是生命的过程与结果,每一粒葵花籽都是一颗子弹,艾未未的葵花籽,因此是一种有杀伤力的东西。

2010-11-7一稿

2010-12-1二稿

《自由写作》首发

回到开端

|